Le parole come tabù

Le discussioni sul conflitto israelo-palestinese suscitano spesso emozioni intense, rendendo il tema denso di significati e altamente delicato. In molti contesti, queste conversazioni sono cariche di tensione, poiché le persone temono di usare parole sbagliate, di offendere gli altri o di essere fraintese. Consapevole di queste difficoltà, la School for Peace (SFP) ha sviluppato un seminario pionieristico sulla terminologia per aiutare i partecipanti a muoversi con sicurezza e sensibilità in questo terreno complesso.

Analizzare la terminologia per favorire il dialogo

Il workshop si concentra su come il linguaggio modella la nostra comprensione e la nostra visione del conflitto. I partecipanti esplorano un elenco curato di termini come “occupazione”, “conflitto”, “apartheid” e “colonizzazione”. Queste parole vengono esaminate per le loro dinamiche di potere, le connotazioni storiche e giuridiche e i contesti in cui vengono utilizzate. I partecipanti si impegnano in un dialogo strutturato per riflettere su come e perché potrebbero scegliere determinati termini, acquisendo una comprensione delle narrazioni e delle tensioni sottostanti che queste parole evocano.

Il processo incoraggia i partecipanti a riflettere sulle loro scelte linguistiche e sulle implicazioni per la comunicazione, consentendo loro di esprimere le loro prospettive in modo ponderato, pur rimanendo sensibili alle diverse esperienze e interpretazioni.

Perché il linguaggio è importante

Le parole non sono neutre: influenzano le percezioni, le relazioni e la possibilità di un impegno costruttivo. Concentrandosi sulla terminologia, il workshop di SFP consente alle persone di affrontare le conversazioni sul conflitto israelo-palestinese con maggiore chiarezza e rispetto. L’obiettivo è quello di creare spazi in cui i partecipanti possano esprimere le loro opinioni in modo da favorire il dialogo piuttosto che la divisione.

Impatto nel mondo reale

Nell’ultimo anno, SFP ha tenuto il workshop a diversi gruppi, ciascuno dei quali alle prese con sfide uniche legate al conflitto. Alcuni esempi:

- Cooperativa di artisti in Germania: in preparazione a un festival artistico, il gruppo ha esplorato come il linguaggio potesse influenzare il loro impegno con artisti israeliani e palestinesi.

- Formatori di insegnanti in Germania: responsabili di guidare gli educatori su come discutere il conflitto nelle aule, hanno esaminato come la terminologia influisca sulla comprensione tra gli studenti.

- Costruttori di pace, rappresentanti di ONG e donatori dell’ex Jugoslavia e dei Balcani: nell’ambito della conferenza KoneKtor a Praga, 35 partecipanti hanno analizzato i termini chiave e le loro implicazioni in contesti caratterizzati da complesse dinamiche di potere storiche.

- Un gruppo di advocacy: questo gruppo ha bilanciato la neutralità organizzativa con un impegno autentico, affinando il proprio uso del linguaggio per mantenere la credibilità e promuovere al contempo un dialogo onesto.

Tra questi tre gruppi, un totale di 60 partecipanti ha preso parte al workshop, segnalando costantemente una maggiore fiducia e una comprensione più approfondita delle complessità coinvolte.

Approfondimenti dal workshop

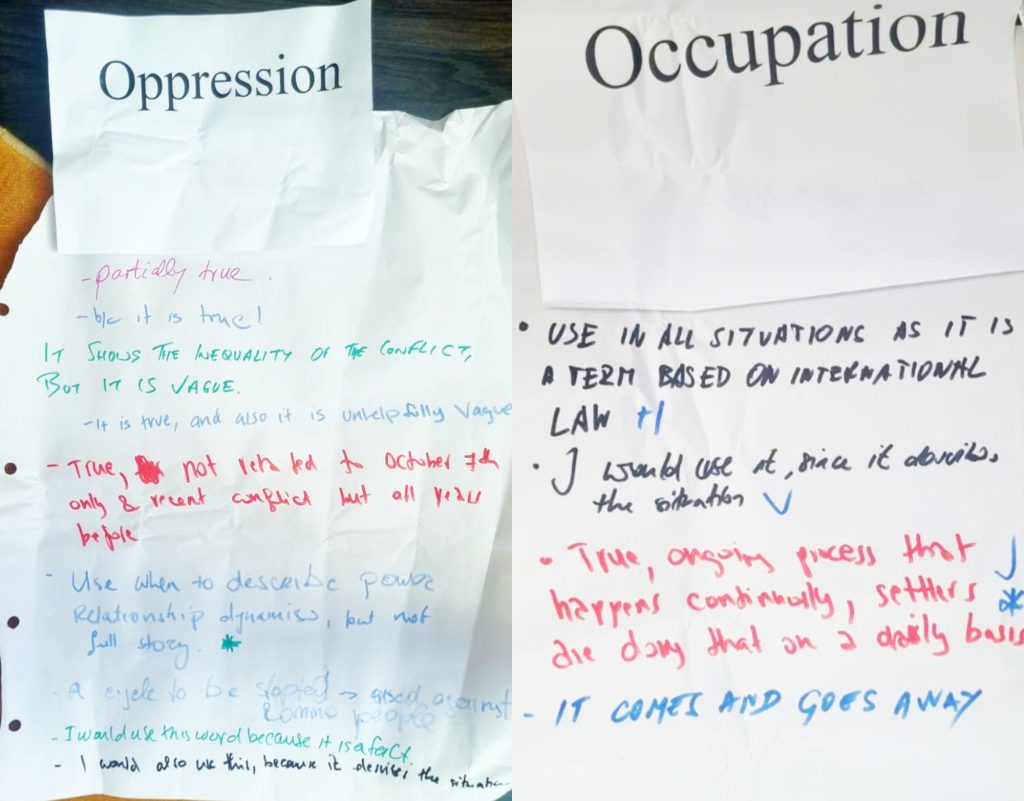

Un’analisi delle risposte dei partecipanti ha rivelato le sfumature con cui la terminologia influenza le discussioni. Sono stati esaminati i seguenti termini e i temi ad essi associati:

- “Conflitto israelo-palestinese”: considerato un termine ampio e neutro che evita i dettagli ma oscura le dinamiche di potere. È stato descritto come utile per avviare il dialogo, ma criticato perché implica una simmetria che non riflette la realtà.

- “Occupazione”: evidenziata per il suo fondamento nel diritto internazionale, ma si sono sollevate questioni in merito alla sua applicazione a Gaza rispetto alla Cisgiordania. Alcuni partecipanti lo hanno considerato un termine acquisito, mentre altri lo hanno visto come parte di un processo in corso.

- “Apartheid”: ha scatenato un dibattito sulla sua associazione con il Sudafrica e sulla sua utilità nell’evidenziare le disuguaglianze sistemiche. Alcuni lo hanno trovato provocatorio e prezioso per stimolare il dialogo; altri lo hanno ritenuto inappropriato per una conversazione costruttiva.

- “Oppressione”: utilizzato per descrivere le esperienze dei palestinesi, nonché il rapporto di Hamas con i civili di Gaza. I partecipanti lo hanno ritenuto accurato dal punto di vista fattuale, ma spesso troppo vago e generalizzante.

- “Terrorismo/Terroristi”: utilizzato principalmente per descrivere Hamas e gli eventi del 7 ottobre. I partecipanti hanno discusso le implicazioni del termine e se la sua applicazione sia in linea con le definizioni internazionali.

- “Colonizzazione”: alcuni partecipanti hanno ritenuto questo termine utile per contestualizzare la situazione all’interno dei movimenti di liberazione globali, mentre altri lo hanno giudicato eccessivamente occidentale e impreciso per la realtà attuale.

- “Relazioni tra maggioranza e minoranza”: sono state sollevate domande sulla sua applicabilità in una società divisa e sulla mancanza di specificità riguardo a chi sia la maggioranza o la minoranza in contesti diversi.

Termini aggiunti dai partecipanti:

Durante le discussioni, i partecipanti hanno anche introdotto termini aggiuntivi per cogliere meglio le complessità del conflitto:

- “Conflitto etnico”: descrive dimensioni che precedono lo Stato di Israele, sottolineando che il termine “conflitto israelo-palestinese” può trascurare gli ebrei arabi e i palestinesi israeliani. Questo termine ha suscitato esitazione a causa delle sue forti associazioni storiche, in particolare con l’Olocausto, e delle conoscenze giuridiche necessarie per utilizzarlo con precisione. Alcuni lo hanno ritenuto accurato nel descrivere la realtà quotidiana.

- “Dilemma doloroso/tragico”: utilizzato per evitare giudizi, esprimere la complessità emotiva della situazione e creare spazio per altre prospettive.

- “Uccisione sistematica/crimine di guerra”: aggiunto per descrivere azioni come l’uccisione di bambini, la tortura e le violazioni delle Convenzioni di Ginevra.

- “Conflitto/guerra per procura”: suggerito per evidenziare il coinvolgimento delle potenze globali che sostengono ciascuna delle parti, riflettendo il contesto geopolitico più ampio.

Nel workshop si è considerato in modo esplicito anche il termine “genocidio”. La maggior parte dei partecipanti fonda la propria scelta sull’uso o meno di tale termine sulla questione della veridicità, ovvero se esso descriva accuratamente la situazione. Alcuni hanno sottolineato che “genocidio” è un termine giuridico, che colloca il dibattito in un quadro più oggettivo, piuttosto che lasciarlo al livello di opinione personale o politica.

Dalla discussione sono emersi due punti particolarmente importanti:

- Intervento internazionale – I partecipanti che hanno scelto di utilizzare il termine “genocidio” hanno spesso spiegato che così facendo esprimono il motivo per cui chiedono un coinvolgimento internazionale a Gaza.

- Responsabilità (Accountability) – L’uso del termine è stato anche collegato alla richiesta di una maggiore responsabilità. I partecipanti lo vedono come un modo per rafforzare le richieste di responsabilità sia a livello politico che giuridico.

Impegno riflessivo e formazione dell’identità

I partecipanti ai workshop della School for Peace (SFP) riferiscono spesso che confrontarsi con questioni profondamente personali e significative come il conflitto israelo-palestinese porta a una migliore comprensione della propria identità e dei propri valori. Riflettere sul conflitto in un contesto strutturato incoraggia i partecipanti a chiarire i propri obiettivi e ad allineare le proprie prospettive con le proprie convinzioni fondamentali. Il processo di impegno riflessivo favorisce non solo il dialogo con gli altri, ma anche un dialogo più profondo con se stessi.

Come ha affermato un partecipante del gruppo degli artisti: “La sessione mi ha fornito gli strumenti e le intuizioni per affrontare il conflitto in modo ponderato”. Allo stesso modo, un membro del gruppo dei formatori degli insegnanti ha osservato: “Questa è stata la prima volta che ho assistito a una discussione onesta tra i diversi punti di vista sul conflitto”. Un altra persona, riflettendo sul workshop della conferenza KoneKtor, ha detto: “Il workshop ha creato l’esperienza che condividere e ascoltare non fa male, ma crea connessioni”. Queste riflessioni evidenziano il potenziale trasformativo dei workshop nell’aiutare le persone a navigare nelle proprie esperienze e a sviluppare una comprensione sfumata del conflitto.

Incoraggiando i partecipanti a esaminare criticamente i propri preconcetti e valori, i workshop SFP sottolineano l’importanza del dialogo riflessivo come percorso verso la crescita personale e il cambiamento sociale. Attraverso questo approccio, gli individui sono stimolati ad affrontare il conflitto non solo come realtà esterna, ma anche come specchio delle proprie identità e aspirazioni.

Una via da seguire

Il workshop sulla terminologia di SFP fornisce ai partecipanti gli strumenti per affrontare uno dei temi più polarizzati nel dibattito globale. Affrontando la natura delicata del linguaggio, il workshop promuove una cultura di discussioni rispettose e di grande impatto, consentendo agli individui e alle organizzazioni di impegnarsi in modo costruttivo nel conflitto israelo-palestinese.

____________________________________________________________________

* Direttore della School for Peace (Scuola di pace) di Neve Shalom Wahat al-Salam. Caritas Italiana sostiene i progetti di educazione alla pace e al dialogo israelo-palestinese, iniziati circa 30 anni fa dall’ong israeliana Friendship Village e portati avanti ora da School for Peace di Neve Shalom Wahat al-Salam. In particolare si organizzeranno corsi semestrali, fino a giugno 2026, in otto college e università israeliane, con formazione teorica e momenti esperienziali che favoriscano una conoscenza approfondita della storia e della cultura dei due popoli, i nodi politici e i punti per un possibile di dialogo.

- Vedi anche: Semi di convivenza e dialogo.